Journalistes

Journalistes

Strasbourg capitale mondiale du livre

STRASBOURG

CAPITALE MONDIALE DU LIVRE

CAPITALE MONDIALE DU LIVRE

ET DU DROIT D’AUTEUR

Le 20 juillet 2022, Strasbourg a été officiellement désignée Capitale mondiale du livre en 2024 par l’UNESCO, succédant ainsi à Accra (capitale du Ghana) pour l’année 2023.

LE LIVRE INSTRUMENT DE LIBERTE

L’histoire de l’humanité a connu des étapes fondamentales.

Ce fut tout d’abord il y a quelques 5000 ans au bord du Tigre et de l’Euphrate l’invention de l’écriture.

D’abord réservée à une petite élite savante, il a fallu attendre Gutenberg et le XVème siècle pour que l’imprimerie permette une plus grande diffusion des écrits.

De nos jour, internet les rend instantanément accessibles à tous.

Le livre, la forme la plus aboutie de l’écrit, est un outil irremplaçable de transmission du savoir et de support à la pensée.

Parce qu’il permet à chacun de forger sa propre opinion, le livre est synonyme de liberté. Ce mot ne découle-t-il pas du latin liber c’est-à-dire libre.

Cela lui a valu d’être l’objet de censures mais aussi outil de propagande.

Mais, malgré cela, sa lecture, qui se défie de l’instantanéité et nécessite de prendre son temps, oblige le lecteur à réfléchir. Le livre ne délivre pas immédiatement son message. La découverte de celui-ci intervient petit à petit au fil des pages.

Ainsi il permet à chacun de construire sa propre opinion.

Alors qu’internet supprime cette phase de construction de la pensée par l’immédiateté de réponses sans détour, le livre reste l’antidote à notre asservissement aux écrans et permet d’être en mesure de trier les informations dont nous sommes quotidiennement abreuvés à plus soif.

C’est pour cela que l’UNESCO, dont la mission est l’éducation de tous, a voulu promouvoir la lecture en instituant chaque année un ville « capitale mondiale du livre ».

POURQUOI UNE CAPITALE DU LIVRE

L’UNESCO, organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture, désigne chaque année et pour un an une ville « capitale mondiale du livre ».

Cette désignation est la reconnaissance de l’engagement de la ville « capitale » pour la promotion des livres et de la lecture.

Pour être choisie la ville doit avoir élaboré un programme d’activités pour l’année de sa nomination.

Cela implique de démontrer un fort niveau d’engagement des autorités publiques mais aussi des professionnels et du milieu associatif.

Bien évidemment le jury de désignation doit être convaincu par la qualité des manifestations prévues mais aussi par leur compatibilité avec les valeurs que l’ONU et l’UNESCO ont pour mission de défendre telles qu’elles ressortent des textes fondateurs de ces institutions : la Déclaration des droits de l’Homme, la Charte de l’ONU et l’acte constitutif de l’UNESCO.

C’est un peu de l’esprit qui animait le baron Pierre de Courbertin lors de la création des Jeux Olympiques de l’époque moderne transposé à l’indispensable outil de liberté et de culture qu’est la lecture.

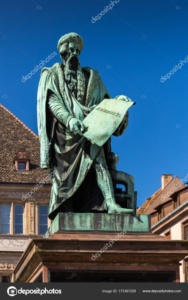

POURQUOI STRASBOURG ?

POURQUOI STRASBOURG ?

Il y a peu de villes au monde qui soit plus légitime à devenir la capitale du livre.

N’est-ce pas dans ses murs, entre 1429 et 1448, que Gutenberg a mis au point son invention qui allait faire entrer la civilisation dans une nouvelle ère ? En rendant accessible au plus grand nombre les livres, l’imprimerie a révolutionné la pensée occidentale, fait naître l’humanisme, permis la Réforme et préparé le chemin au siècle des lumières.

Strasbourg a abrité aux XVème et XVIème siècles de nombreux imprimeurs et si la censure royale a limité leur liberté après 1681, c’est sur l’autre rive du Rhin à Kehl que furent imprimées les œuvres complètes de Voltaire.

Mais ce n’est pas l’histoire qui explique le choix de l’USNESCO, mais une réalité tout à fait contemporaine.

C’est tout d’abord l’environnement culturel existant dans la ville.

Le maillage serré de l’offre tant en librairies indépendantes qu’en bibliothèques ouvertes au public, comme la BNU Bibliothèque Nationale et Universitaire aux plus de trois millions de documents dont plus de 5.200 papyrus…

Son université et ses 57.000 étudiants, dont 20 ? d’étrangers venant des quatre coins du monde, et 2.100 enseignants-chercheurs.

Ces théâtres dont notamment, un national, le TNS et une scène d’avant-garde ouverte aux autres cultures, le Maillon.

Sa vie musicale avec pour phares son orchestre et son opéra et ses nombreux musées.

L’ouverture à l’international qui ne tient pas seulement à sa proximité géographique et culturelle avec le monde rhénan et à sa qualité de siège d’institutions européennes mais aussi à une tradition de jumelages avec des villes de tous les continents.

Le jury a aussi relevé l’intensité et la constance des actions en faveur de la lecture en direction de tous les publics des plus jeunes aux aînés quelques soient leurs origines.

Le jury a aussi relevé l’intensité et la constance des actions en faveur de la lecture en direction de tous les publics des plus jeunes aux aînés quelques soient leurs origines.

Impossible de citer ici tous les évènements particuliers qui jalonneront cette année : lectures, conférences, expositions, spectacles…

Enfin la ville siège de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne pouvait que promouvoir, par ces actions, les droits aux quels tout humain peut prétendre que sont la liberté, l’égalité dans la diversité, la dignité et la fraternité dans le respect de notre planète.

Après Grand-ile et Neustadt, inscrit depuis 1988 au patrimoine mondial de l’UNESCO, voilà maintenant la ville « capitale mondiale du livre et du droit d’auteur !

Inauguration officielle prévue le 23 avril 2024.

Strasbourg méritait cette reconnaissance.

Voilà les 5 thématiques de cet événement mondial : Lire dans les pensées, lire l’avenir, lire sur les lèvres, lire à haute voix, lire entre les lignes.

Direction de la culture

Ville et Eurométropole de Strasbourg

1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny

67000 Strasbourg

+33 (0) 3 68 98 50 00

L’Odyssée d’un tissu péruvien en passant par la Lorraine : histoire d’une restitution

L’Odyssée d’un tissu péruvien en passant par la Lorraine : histoire d’une restitution

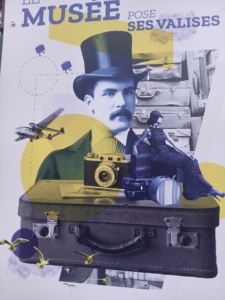

Pourquoi ne pas faire une halte à Haguenau entre Strasbourg, l’Alsace du Nord et ses villages aux maisons à colombages comme Hunspach « village préféré des français en 2020 ».

Pourquoi ne pas faire une halte à Haguenau entre Strasbourg, l’Alsace du Nord et ses villages aux maisons à colombages comme Hunspach « village préféré des français en 2020 ». Passionné par le travail du bois et par les objets qu’il permet de créer, Il a abandonné les algorithmes pour se consacrer au travail minutieux et inventif du malletier.

Passionné par le travail du bois et par les objets qu’il permet de créer, Il a abandonné les algorithmes pour se consacrer au travail minutieux et inventif du malletier. Comment ne pas citer ce lit de voyage conçu pour un explorateur soucieux de son confort et peut-être d’éviter de voir son sommeil troublé par quelques insectes ou reptile rampants.

Comment ne pas citer ce lit de voyage conçu pour un explorateur soucieux de son confort et peut-être d’éviter de voir son sommeil troublé par quelques insectes ou reptile rampants. Ou encore cette malle permettant à la cantatrice Lily Pons de ne pas être séparée de ses trente paires de chaussures !

Ou encore cette malle permettant à la cantatrice Lily Pons de ne pas être séparée de ses trente paires de chaussures !

Mais surtout figure parmi celles-ci le retable d’Issenheim réalisé en 1516 par le peintre Matthias GRUNENWALD et le sculpteur Nicolas de Haguenau qui ornait le maître autel du couvent des Antonins d’Issenheim dont la mission était d’accueillir et de soigner ceux qui souffraient du mal des ardents.

Mais surtout figure parmi celles-ci le retable d’Issenheim réalisé en 1516 par le peintre Matthias GRUNENWALD et le sculpteur Nicolas de Haguenau qui ornait le maître autel du couvent des Antonins d’Issenheim dont la mission était d’accueillir et de soigner ceux qui souffraient du mal des ardents. Ce retable tant au niveau pictural, symbolique et même théologique marque le passage du moyen âge à la Renaissance et à la Réforme.

Ce retable tant au niveau pictural, symbolique et même théologique marque le passage du moyen âge à la Renaissance et à la Réforme. Musée UNTERLINDEN

Musée UNTERLINDEN

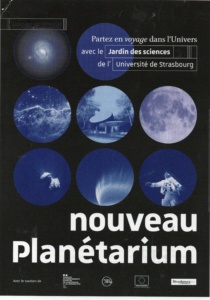

Un voyage dans le cosmos.

Un voyage dans le cosmos. Salle de spectacle et laboratoire

Salle de spectacle et laboratoire

Il y a plusieurs sortes de voyages.

Il y a plusieurs sortes de voyages.