balades en france

balades en france

Les raisons de se laisser tenter par l’Ariège

Il n’y a pas que l’Histoire en Ariège mais beaucoup d’histoires et de légendes.

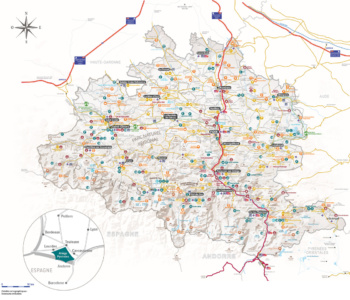

L’Ariège, un département qui se mérite, oui, le TGV ne le traverse pas, les grands axes routiers non plus, alors comment et pourquoi céder à la tentation de l’Ariège ?

Tout simplement pour la sérénité, le calme, la verdure, la campagne, la montagne et bien évidemment l’histoire, le Patrimoine, les balades, les sports, les randonnées, sans oublier la convivialité des ariègeois, et enfin : les histoires et légendes.

Vers la liberté

Un département qui fut à la fois occupé et résistant pendant la guerre 1939/1944. L’Ariège fut « la route de la Liberté » via l’Espagne pour fuir l’oppresseur.

Cette route de la Liberté a vu passer des français, des juifs, des aviateurs anglais et américains, chacun voulant retrouver son chemin soit pour rejoindre son pays, soit pour fuir l’ennemi.

Un passé riche en métiers d’autrefois

Chacun aime s’en souvenir.

Chacun aime s’en souvenir.

Les colporteurs du Haut Couserans eurent au XIXe une activité importante jusqu’au début du XXe. Il fallait que les habitants puissent se nourrir. Peu de terre, une misère due à une surpopulation jusqu’à la disette provoquée par la maladie de la pomme de terre en 1846. Les parcelles étaient peu étendues et très morcelées.

Les colporteurs allaient souvent bien au-delà du département pour y travailler, ramener des denrées nécessaires, ils aidaient à l’élevage et au fermage. Certains colporteurs ont acquis des terres hors du département mais pour la plupart, revenir en Ariège leur tenait à cœur.

Une belle légende qui perdure, celle des sabots de Bethmale (« Autrefois en Ariège » sur le site : https://www.ariege.com ). Les Maures envahirent le Midi de la France et surtout les Pyrénées au IXème siècle. Ils occupèrent la vallée de Bethmale sous la conduite de leur chef «Boabdil». Le fils du chef s’éprit de la plus jolie fille du val. Elle s’appelait «Esclarlys», ce qui signifie «teint de lys sur fond de lumière». Esclarlys était déjà fiancée au pâtre chasseur d’isards «Darnert».

Ce dernier s’était retranché dans la montagne avec ses compagnons pour organiser une vengeance. Darnert déracina deux noyers dont la base formait un angle droit avec les racines. A l’aide d’une hache et d’un couteau, il tailla et creusa une paire de sabots (esclops) ayant la forme d’un croissant de lune avec une longue pointe effilée comme un dard. Puis un jour, les pâtres, Darnert à leur tête, firent retentir les «hillets» et livrèrent un rude combat d’où ils sortirent vainqueurs. Puis ils défilèrent dans le village. Darnert, chaussant ses sabots à longues pointes, avait accroché le cœur de la bethmalaise infidèle à gauche et celui du Maure à droite.

Depuis ce temps-là, le soir de Noël, le fiancé offre à sa fiancée une paire de sabots à longues pointes, habillés de cuir et richement décorés de pointes dorées dessinant un cœur (sur le dessus du sabot). Il offre aussi une quenouille rouge et un fuseau, le tout fabriqué avec tout son amour, plus la pointe des sabots est longue, plus l’amour est ardent. En retour, la fiancée lui offre un tricot en laine brodé de velours et une bourse empanachée de rubans, de paillettes ou de jais.

Les Orris, cabanes-abris pour les berger-paysans pendant la transhumance, les montreurs d’ours… de nombreuses légendes traversent le temps et permettre au passé de continuer à vivre.

Et cette petite trappe au pied et à côté de l’entrée de ce qu’était l’Hôtel Dieu à l’époque. Un hôpital où les religieuses prodiguaient les soins et ce que l’on appellerait aujourd’hui, le « Care ». Alors cette petite trappe ? C’est là qu’étaient déposés les enfants dont la mère ou la famille n’auraient pu s’occuper car beaucoup trop miséreuses. Ces nourrissons étaient récupérés par les religieuses, ils devenaient alors « un don de Dieu » et portaient le prénom du saint du jour.

Des légendes encore et encore…

La Maison Souquet, un condensé de tous ces souvenirs,de toute l’histoire de ce département, se trouve dans la maison Souquet, léguée à la commune de Soueix-Rogalle que l’on pourrait appeler la maison des souvenirs. Un espace dédié à l’Histoire du lieu et des colporteurs et aussi un espace boutique, qui propose toute forme d’approvisionnement, à la façon des colporteurs.

La Maison Souquet, un condensé de tous ces souvenirs,de toute l’histoire de ce département, se trouve dans la maison Souquet, léguée à la commune de Soueix-Rogalle que l’on pourrait appeler la maison des souvenirs. Un espace dédié à l’Histoire du lieu et des colporteurs et aussi un espace boutique, qui propose toute forme d’approvisionnement, à la façon des colporteurs.

en période d’ouverture : 05 61 01 74 87, sinon : Mairie de Soueix : 05 61 66 85 85

A ne rater sous aucun prétexte :

« le Festival des Sorcières » au moment où on fête Halloween , en Ariège on fête les sorcières et c’est très drôle, très pittoresque et aussi plein de légende, d’histoire, de superstitions affichées…… une véritable festival en hommage aux sorcières qui n’étaient pas toutes maléfiques !!! http://www.journees-sorcieres.fr

« le Festival des Sorcières » au moment où on fête Halloween , en Ariège on fête les sorcières et c’est très drôle, très pittoresque et aussi plein de légende, d’histoire, de superstitions affichées…… une véritable festival en hommage aux sorcières qui n’étaient pas toutes maléfiques !!! http://www.journees-sorcieres.fr

Et un commerce se consacre aux sorcières à Mirepoix : Le ballet de la Sorcière et ouvre grand les portes de mondes fantastiques. Elfes, lutins, korrigans, dragons, trolls, gargouilles et ……… fées tout y est pour réveiller l’enfant qui dort au fond de chaque adulte. Un monde enchanteur.

Le Ballet de la Sorcière, 32 Place du Maréchal Leclerc 09500 Mirepoix www.tourisme-mirepoix.com

Magali Aimé

1200 m2, 166 sépultures

1200 m2, 166 sépultures

Entre grands paysages et petits villages, découvrez les Pyrénées Cathares, au fil d’étapes gourmandes qui savent accueillir l’hôte de passage chaleureusement. Ce pays n’a jamais perdu son identité ni les valeurs du territoire dont l’assiette exprime toute la richesse du terroir.

Entre grands paysages et petits villages, découvrez les Pyrénées Cathares, au fil d’étapes gourmandes qui savent accueillir l’hôte de passage chaleureusement. Ce pays n’a jamais perdu son identité ni les valeurs du territoire dont l’assiette exprime toute la richesse du terroir. Mirepoix,

Mirepoix, S’en laisser conter par Bernard Garcia à La Maison des Consuls

S’en laisser conter par Bernard Garcia à La Maison des Consuls

Mais qu’est-ce que le Catharisme ?

Mais qu’est-ce que le Catharisme ?  Montségur, qui est devenu la résidence principale de son seigneur, Raymond de Péreille, va devenir l’ultime refuge languedocien des cathares. En 1232, alors que sa famille et ses amis, tous profondément croyants, sont réunis autour de lui, il reçoit un message de Guilhabert de Castres l’invitant à le rejoindre dans la forêt de Gaja, au nord de Mirepoix. Guilhabert de Castres et les quelque trente parfaits qui l’accompagnent vont demander à Raymond de Péreille de faire de Montségur «le siège et la tête» de l’église interdite.

Montségur, qui est devenu la résidence principale de son seigneur, Raymond de Péreille, va devenir l’ultime refuge languedocien des cathares. En 1232, alors que sa famille et ses amis, tous profondément croyants, sont réunis autour de lui, il reçoit un message de Guilhabert de Castres l’invitant à le rejoindre dans la forêt de Gaja, au nord de Mirepoix. Guilhabert de Castres et les quelque trente parfaits qui l’accompagnent vont demander à Raymond de Péreille de faire de Montségur «le siège et la tête» de l’église interdite.

Perchées sur leurs rochers, les trois tours et l’impressionnante muraille médiévale demeurent un symbole très fort pour les habitants qui appellent inquiets, les employés du château quand plongées dans le brouillard, elles disparaissent de leur horizon. C’est comme si on leur arrachait une montagne, s’amuse sa conservatrice, avant de conclure : « c’est vrai qu’il a quelque chose de rassurant même si pendant plus de 2 siècles il a eu mauvaise réputation ». Foix a servi de garnison et de prison, et a vu pousser des bâtiments pour héberger les prisonniers.

Perchées sur leurs rochers, les trois tours et l’impressionnante muraille médiévale demeurent un symbole très fort pour les habitants qui appellent inquiets, les employés du château quand plongées dans le brouillard, elles disparaissent de leur horizon. C’est comme si on leur arrachait une montagne, s’amuse sa conservatrice, avant de conclure : « c’est vrai qu’il a quelque chose de rassurant même si pendant plus de 2 siècles il a eu mauvaise réputation ». Foix a servi de garnison et de prison, et a vu pousser des bâtiments pour héberger les prisonniers.  « le château est si fort qu’il se défend par lui-même » disait-on au Moyen Age.

« le château est si fort qu’il se défend par lui-même » disait-on au Moyen Age. Ces reconstitutions y compris celle de l’imposante cage à écureuil, (sorte de grue médiévale,) dans une des cours, permet d’ appréhender l’ ingénierie médiévale, et d’en comprendre le fonctionnement puisqu’elle tourne trois fois par jour. On salue cet aspect de l’histoire du Moyen Age qui passe souvent à la trappe. Et ce d’autant plus qu’elle est unique à fonctionner ainsi en Europe.

Ces reconstitutions y compris celle de l’imposante cage à écureuil, (sorte de grue médiévale,) dans une des cours, permet d’ appréhender l’ ingénierie médiévale, et d’en comprendre le fonctionnement puisqu’elle tourne trois fois par jour. On salue cet aspect de l’histoire du Moyen Age qui passe souvent à la trappe. Et ce d’autant plus qu’elle est unique à fonctionner ainsi en Europe. De nombreux ateliers participatifs et ludiques vous sont proposés pour apprendre le maniement de l’arbalète et autres armes de guerre, vous pourrez aussi apprendre à tailler la pierre ou les rudiments de la forge.

De nombreux ateliers participatifs et ludiques vous sont proposés pour apprendre le maniement de l’arbalète et autres armes de guerre, vous pourrez aussi apprendre à tailler la pierre ou les rudiments de la forge.

Sur la route de Saint Jacques

Sur la route de Saint Jacques Et du chemin des Cathares

Et du chemin des Cathares